PAM - Produktionsmittel-Anwendungs-Manager

Was ist der PAM-Service?

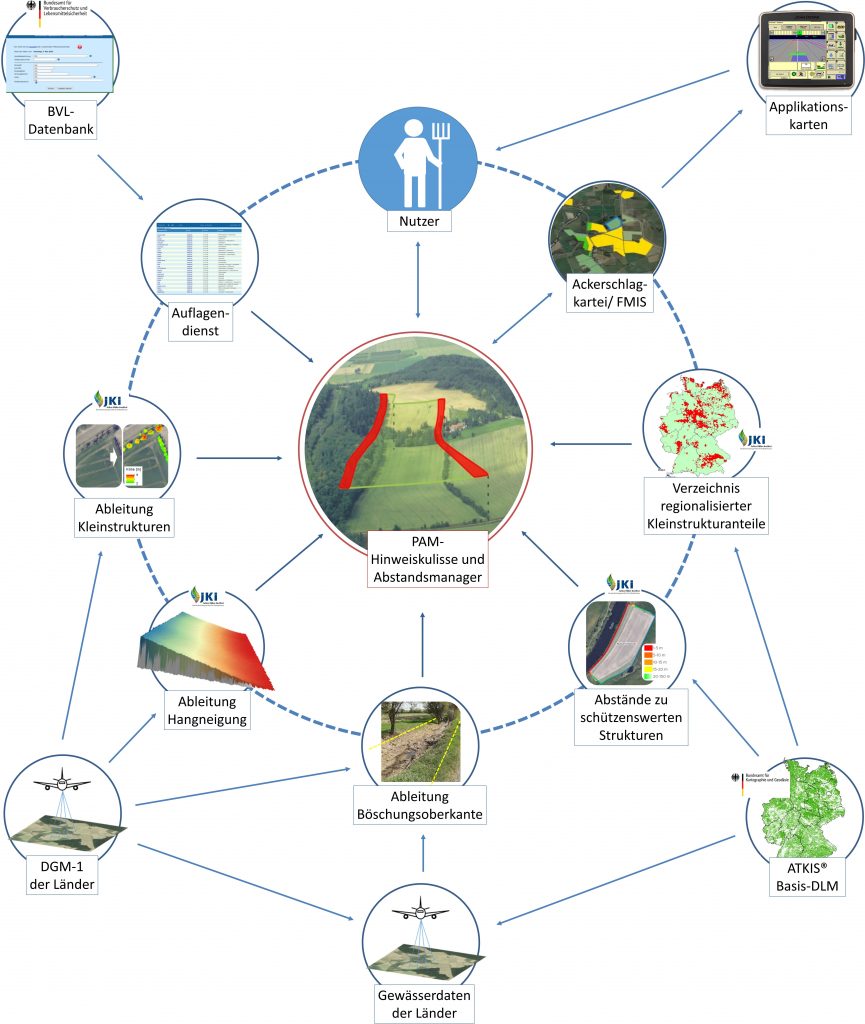

PAM, der Produktionsmittel-Anwendungs-Manager ist ein Webservice der die zahlreichen Abstandsauflagen für Dünge und Pflanzenschutzmaß-nahmen automatisiert berechnet, die resultierenden Randstreifen visualisiert und für die Praxis bereitstellt. PAM ist eine wichtige und bislang fehlende Orientierungs- und Entscheidungshilfe – nicht nur für Landwirte, sondern auch für landwirtschaftliche Beratungs- und Kontrollinstanzen.

Die aus den Abstandsauflagen resultierenden Randstreifen werden über die PAM-Module „Hinweiskulisse“ und „Abstandsmanager“ visualisiert und zukünftig mittel REST-API bereitgestellt. Während die Hinweiskulisse auf relevante Gesetze und Verordnungen sowie die eigene Betroffenheit hinweist, kann mit dem Abstandsmanager mittel- und schlagspezifisch gerechnet werden.

PAM unterstützt die auflagenkonforme Umsetzung von Randstreifen für Pflanzenschutz- und Düngemaß-nahmen. Das Risiko von Fehlanwendungen und der Eintrag von Schadstoffen in Gewässer kann so deutlich reduziert werden.

Automatisiert, einfach, schnell!

Wie unterscheiden sich die PAM-Hinweiskulisse und der PAM-Abstandsmanager?

Die aus den Gesetzen und Verordnungen resultierenden Randstreifen werden über die browserbasierten Module „PAM-Hinweiskulisse“ und den „PAM-Abstandsmanager“ visualisiert und verbreitet.

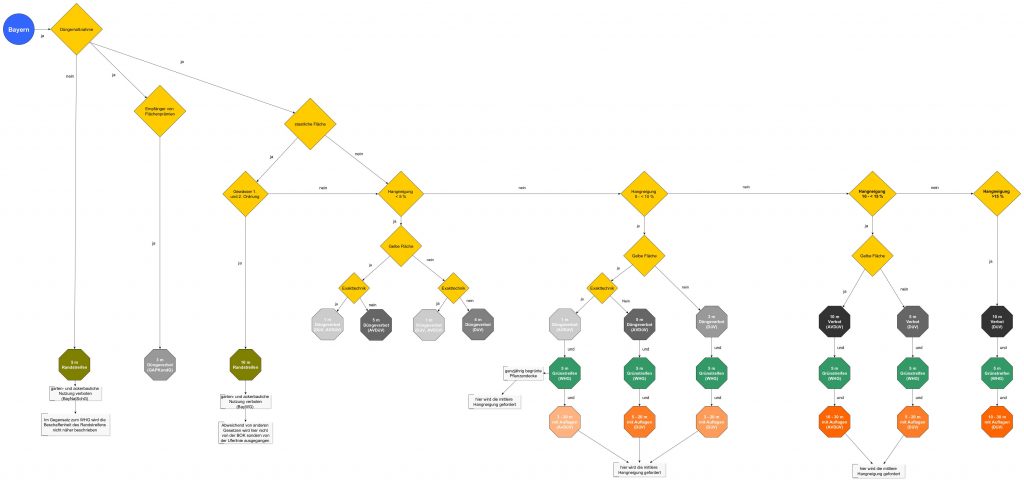

Die PAM-Hinweiskulisse visualisiert alle Abstandsauflagen, die sich aus den verschiedenen Gesetzen und Verordnungen der EU, des Bundes und des ausgewählten Bundeslandes ergeben. Sie dient der Orientierung und gibt erste Hinweise auf die eigene Betroffenheit. Die zahlreichen pflanzenschutz-mittelspezifischen Auflagen können in der Hinweiskulisse nicht sinnvoll dargestellt werden. Aus diesem Grund wurde der PAM-Abstandsmanger entwickelt.

Der PAM-Abstandsmanager ermöglicht die mittel- und schlagspezifische Berechnung der Randstreifen. Hier kann Maßnahme bestimmt (Düngung oder Pflanzenschutz), die Schlaggeometrie hochgeladen sowie die Kultur und das dazu passende Pflanzenschutzmittel ausgewählt werden. Auch Mischungen sind möglich. Aufgrund der unterschiedlichen Berechnung können sich die Ergebnisse von Hinweiskulisse und Abstandsmanager unterscheiden.

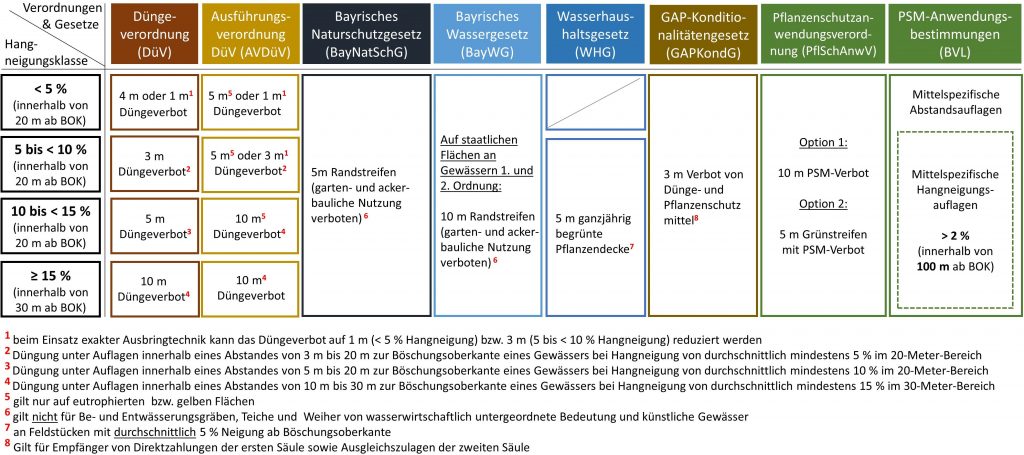

Welche Abstandsauflagen berücksichtigt der PAM-Service?

Der PAM-Service berücksichtigt sämtliche abstandsrelevanten Gesetze und Verordnungen der EU (gemeinsamen Agrarpolitik – GAP), des Bundes und der einzelnen Bundesländer. Eine große Bedeutung wird hierbei dem Schutz von angrenzenden Gewässer beigemessen, insbesondere an geneigten Schlägen. Die Interpretation und Ausführung der Abstandsauflagen von GAP und Bund ist Länderrecht und können durch landesspezifische Verordnungen und Gesetze ergänzt und verstärkt werden. Ausnahmeregelungen auf kommunaler Ebene sind ebenso möglich.

In der Summe ergeben sich so komplexe Abstandsauflagensysteme für jedes Bundesland, die nicht immer einfach zu verstehen oder umzusetzen sind.

GAP Konditionalitäten Gesetz (GAPKondG)

Die Abstandsauflagen die sich aus der Gemeinsamen Agrarpolitik ergeben werden in Deutschland über das GAP-Konditionalitäten-Gesetz – GAPKondG bzw. GAP-Konditionalitäten-Verordnung – GAPKondV geregelt. Diese wurden durch das BMELH, weiteren Bundesministerien und den Ländern erstellt.

Seit 2023 gibt es insgesamt neun Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen (GLÖZ). Die Einhaltung der sogenannten Konditionalität ist Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen, den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie der Ausgleichszulage.

Abstandsrelvant ist nur der Standard GLÖZ4,

- auf einem 3 Meter breiten Pufferstreifen dürfen keine Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und Biozid-Produkte angewendet werden

- der 3 Meter breite Pufferstreifen gilt ab BOK. Bei Gewässern ohne ausgeprägter BOK gilt dieser ab der Mittelwasserstandslinie.

Pflanzenschutzgesetz (PflSchG)

Die EU-Verordnung (Nr. 1107/2009) zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln stellt unmittelbar geltendes Recht in den Mitgliedstaaten dar. Das deutsche Pflanzenschutzgesetz erlässt ergänzend dazu Verordnungen zur Anwendung und zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln auf nationaler Ebene. Es beinhaltet zwei abstandsrelevante Verordungen:

Pflanzenschutzanwendungsverordnung – PflSchAnwV

Seit 2021 gilt die fünfte Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung. Laut PflSchAnwV gilt bei Anwendung von Pflanzenschutzmitteln entlang von Gewässern ab BOK

- ein Abstand von 10 Metern oder

- von 5 Metern, wenn eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vorhanden ist.

Pflanzenschutzmittelverordnung – PflSchMV

PflSchMV regelt die Zulassungs- und Genehmigungsverfahren für die zahlreichen Pflanzenschutzmittel in Deutschland. Aufgrund der zahlreichen Mittel und der dazugehörigen Abstandsauflagen wird an dieser Stelle auf eine Darstellung der einzelner Auflagen verzichtet und auf unten aufgeführten Abfragemöglichkeiten verwiesen.

Pflanzenschutzmittelspezifische Auflagen können über die Online-Datenbank Pflanzenschutzmittel des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) oder über die entsprechende Programmierschnittstelle PSM-API abgerufen werden.

Der PAM-Abstandsmanager nutzt momentan das Pflanzenschutz-Informationssystem PS-Info, das ebenfalls auf die BVL-Datenbank zugreift, die Informationen jedoch nutzerfreundlicher aufbereitet.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Das WHG ist das zentrale Regelwerk des deutschen Wasserrechts und orientiert sich an der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Es beinhaltet zwei abstandsrelevante Paragraphen.

Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit und bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter BOK ab der BOK. Die Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist jedoch erlaubt.

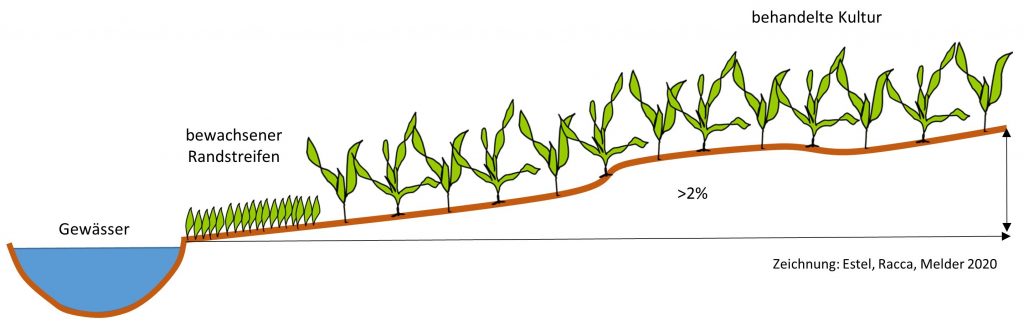

§ 38a Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hangneigung an Gewässern

Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die an Gewässer angrenzen und innerhalb eines Abstandes von 20 Metern zur BOK eine Hangneigung zum Gewässer von durchschnittlich mindestens 5 Prozent aufweisen, ist innerhalb eines Abstandes von 5 Metern landseits zur BOK des Gewässers eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke zu erhalten oder herzustellen. Bei Gewässern ohne ausgeprägte BOK ist die Linie des Mittelwasserstandes maßgeblich.

Düngeverordnung (DüV)

Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung – DüV). Die Breite der Randstreifen hängt von der Hangneigung und der eingesetzten Ausbringtechnik ab. Im Bereich zwischen BOK und den genannten Abstände ist das Aufbringen der genannten Stoffe verboten.

Es ist ein Abstand von mindestens vier Metern ab BOK einzuhalten. Abweichend kann der Abstand auf einen Meter verkürzt werden, wenn eine Grenzstreueinrichtung zum Einsatz kommt.

Bei einer Hangneigung von durchschnittlich mindestens:

5 % innerhalb eines Abstandes von 20 Metern zur BOK ist ein Abstand von 3 Metern zur BOK einzuhalten. Die Ausbringung der genannten Stoffe ist innerhalb eines Abstandes von 3 bis 20 Metern zur BOK nur unter Beachtung weiterer Auflagen* zulässig

10 % innerhalb eines Abstandes von 20 Metern zur BOK ist ein Abstand von 5 Metern zur BOK einzuhalten. Die Ausbringung der genannten Stoffe ist innerhalb eines Abstandes von 5 bis 20 Metern zur BOK nur unter Beachtung weiterer Auflagen* zulässig

15 % innerhalb eines Abstandes von 30 Metern zur BOK ist ein Abstand von 10 Metern zur BOK einzuhalten. Die Ausbringung der genannten Stoffe ist innerhalb eines Abstandes von 10 bis 30 Metern zur BOK nur unter Beachtung weiterer Auflagen* zulässig

* auf unbestellten Ackerflächen vor der Aussaat oder Pflanzung nur bei sofortiger Einarbeitung,

* auf bestellten Ackerflächen

(a) mit Reihenkultur mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr nur bei entwickelter Untersaat oder bei sofortiger Einarbeitung,

(b) ohne Reihenkultur nach (a) nur bei hinreichender Bestandsentwicklung oder

(c) nach Anwendung von Mulchsaat- oder Direktsaatverfahren

Auf Ackerflächen mit oben genannter Hangneigung, die unbestellt sind oder nicht über einen hinreichend entwickelten Pflanzenbestand verfügen, dürfen die genannten Stoffe ferner nur bei sofortiger Einarbeitung auf der gesamten Ackerfläche des Schlages aufgebracht werden. Beträgt bei Flächen, mit oben genannter Hangneigung der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 ermittelte Düngebedarf mehr als 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar, so dürfen die genannten Stoffe nur in Teilgaben aufgebracht werden, die jeweils 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar nicht überschreiten dürfen.

Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung (AVDüV)

AVDüV gilt seit 01.12.2012 und enthält im Zusammenhang mit der EU-Nitrat-Richtlinie und der DüV Zusatzanforderungen zum Schutz der Gewässer vor Belastungen mit Nitrat oder Phosphat vorsieht. Die Ausweisung der nitrat- und phosphatbelasteten Gebiete und die Bestimmung von Auflagen obliegt den Bundesländern. Einige Bundesländer haben in diesen Gebieten verschärfte Abstandsauflagen festgelegt, die durch den PAM-Service ebenfalls berücksichtigt werden (Datenquelle).

Bundeslandspezifische Abstandsauflagen

Die Ausführungsbestimmungen für die Abstandsauflagen von GAP und Bund legt jedes Bundesland eigenverantwortlich fest. Bestehende Gesetze und Verordnungen können ergänzt und verstärkt werden. Ausnahmeregelungen beispielweise für Gebiete mit hoher Gewässerdichte oder trockenfallende Gewässer sind ebenso möglich. Letztendlich verfügt jedes Bundesland über ein sehr spezifisches Abstandsauflagensystem mit eigenen Datengrundlagen und verteilten Verantwortlichkeiten. Eine detailierte Übersicht über die Abstandsauflagensysteme der Bundesländer findet sich im internen Bereich und wird nach fachlicher Prüfung durch die jeweiligen Behörden an dieser Stelle publiziert.

Wie ist die PAM-Systemarchitektur aufgebaut?

Auch wenn die Nutzenden PAM als geschlossenes System wahrnehmen, ist PAM ein komplexes Netzwerk verteilter Dienste, die wiederum auf andere Dienste und Datenbanken zugreifen. Es handelt sich um eine sogenannte Service-orientierte Architektur (SOA), also eine Kombination aus plattformübergreifenden, unabhängigen Diensten, die miteinander kommunizieren und komplexe Aufgaben erfüllen

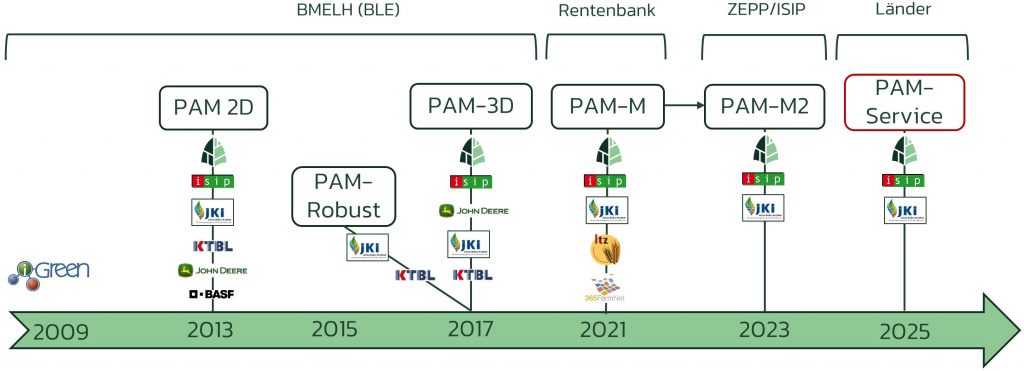

Bisherige PAM-Projekte und ihre Ziele

Der PAM-Service wurde seit 2013 in 4 Projekten mit wechselnden Partner entwickelt. Eine Machbarkeitsstudie wurde sogar noch früher, im Rahmen des Projektes iGreen durchgeführt – einer Innovationsallianz aus 24 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand. Die untere Abbildung zeigt die Entwicklung des PAM-Service seit 2013 im Rahmen zahlreicher Projekte mit wechselnden Partnern (siehe Logos) und Projektträger. Während PAM2D, PAM3D, und PAM-M durch BMELH (BLE) und landwirtschaftliche Rentenbank gefördert wurden, sind nachfolgenden Projektphasen aus internen Mitteln der ZEPP finanziert worden. Seit 2025 finanzieren die Pflanzenschutzdienste der Länder eine permanente Stelle der ZEPP, um die kontinuierliche Einführung, Weiterentwicklung und Pflege des PAM-Service zu gewährleisten.

PAM-2D (2013-2016)

Projekttitel: „PAM (Pesticide Application Manager): Entscheidungsunterstützung im Pflanzenschutz auf Basis von Gelände-, Maschinen-, Hersteller- und Behördendaten“

Projektziel: Im Rahmen des PAM-Projektes wurde ein internetbasiertes EHS entwickelt, das die in den Abstandsauflagen definierten Randstreifen in Form von 2D-Karten und maschinenlesbaren Applikationskarten erstellt. Diese 2D-Karten weisen Bereiche innerhalb eines Schlages aus, in denen Pflanzenschutzmittel zum Schutz von Gewässern, Siedlungen und Saumstrukturen nicht ausgebracht werden dürfen.

Projektpartner:

- ZEPP – Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (Koordination)

- KTBL – Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V.

- JKI – Julius Kühn Institut für Strategien und Folgeabschätzung,

- John Deere – European Technology Innovation Center

- BASF SE

- ISIP – Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion

Projektträger: Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft übernahm die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung.

PAM-2D Abschlußberichte der Projektpartner

PAM-Robust (2017-2019)

Projekttitel: „Pesticide Application Manager – Betriebssicherheit der Hintergrundienste, Feldtests und Praxishandreichungen (PAMrobust)“

Projektziel: Ausbau des in PAM-2D entwickelten Demonstrators zu einem robusten und funktional zuverlässigen Prototyp für den Praxiseinsatz auszubauen. Der Schwerpunkt lag hierbei auf den in PAM entwickelten Hintergrunddiensten (Abstandsauflagendienst, Web-Service ‘Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturen‘), Feldtests sowie Anwenderdokumentation und einer Praxishandreichung. Die Markteinführung war nicht Ziel des Vorhabens

Projektpartner:

- KTBL – Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V.

- JKI – Julius Kühn Institut für Strategien und Folgeabschätzung,

- John Deere – European Technology Innovation Center

PAM-Robust Abschlußberichte der Projektpartner

PAM-3D (2017-2020)

Projekttitel: „Integration von Hangneigungsauflagen in den Pflanzenschutz-Anwendungs-Manager (PAM 3D)“

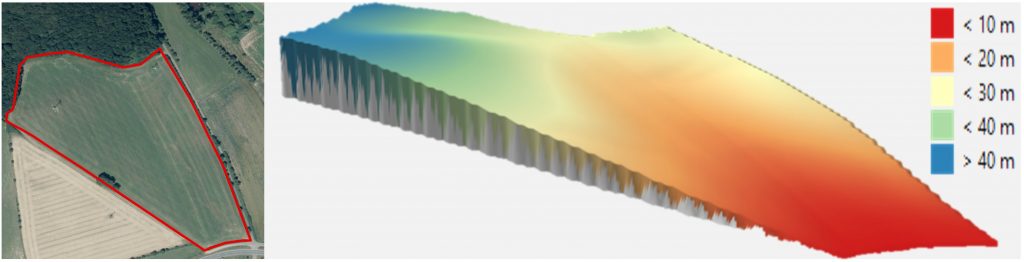

Projektziel: Untersuchung digitaler Höhenmodelle (DHM) aus verschiedenen Quellen sowie die Entwicklung von Methoden und Hintergrunddiensten, die eine automatisierte und teilflächenspezifische Berechnung der Hangneigung ermöglichen.

Projektpartner:

- ZEPP – Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (Koordination)

- KTBL – Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V.

- JKI – Julius Kühn Institut für Strategien und Folgeabschätzung,

- John Deere – European Technology Innovation Center

- ISIP – Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion

Projektträger: Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft übernahm die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung.

Randpixelmethode zur Ermittlung der Hangneigung

Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung einer neuartigen Methode zur teilflächenspezifischen Ermittlung der Hangneigung – die Randpixelmethode. Diese berechnet für jeden laufenden Meter entlang der Böschungsoberkante die Hangneigung innerhalb eines 100m-Radius entsprechend der Hangneigungsauflagen für die Ausbringung von Pflanzenschutzmittel (Riedel et al, 2021)

PAM-3D Abschlußberichte der Projektpartner

PAM-M (2021-2023)

Projekttitel: „Konsolidierung und Erweiterung des Pflanzenschutz-Anwendungs-Managers bis zur Marktreife (PAM-M)“

Projektpartner:

- ZEPP – Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (Koordination)

- KTBL – Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V.

- JKI – Julius Kühn Institut für Strategien und Folgeabschätzung,

- ISIP – Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion

- LTZ – Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

- 365FarmNet GmbH

Projektträger: Landwirtschaftliche Rentenbank

Projektziele:

- Konsolidierung der bisherigen PAM-Projekte und Herstellung der Markreife des PAM-Service

- Integration der Abstandsauflagen des GAPKondG (GLÖZ4), des WHG, der DüV und der AVDüV sowie weiterer länderspezifischer Abstandsauflagen

- Der Pflanzenschutz-Anwendungs-Manager wird zum Produktionsmittel-Anwendungs-Manager!

- Ableitung der Böschungsoberkante und abstandsrelevanter Landschaftstrukturen aus Laserscan- und Satellitendaten

- Visualisierung der Ergebnisse über WebViewer (z. B. GeoBox) sowie Integration in digitale Ackerschlagkarteien bzw. FMIS

Ein wichtiges PAM-M Ergebnis ist die Entwicklung von landesspezifischen Demonstratoren zur Visualisierung der PAM-Hinweiskulisse (links) und des PAM-Abstandsmanagers (rechts). Die Hinweiskulisse ermöglicht den Nutzern einen vollständigen Überblick über alle bundes- und landesspezifischen Abstandsauflagen und die zugrundeliegenden Gesetze und Verordnungen. Der PAM-Abstandsmanager demonstriert die schlag- und mittelspezifische Berechnung von Abstandsauflagen für Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen.

Bild A zeigt die Abweichung des Gewässerlaufs des ATKIS-Basis-DLM (blau) um mehrere Meter von der tatsächlichen Lage des Gewässers (rot). Die Lageungenauigkeit ist eine wesentliche Herausforderung bei der Berechnung der Böschungsoberkante und Randstreifen. Bild B zeigt ein 3D-Modell eines Bachverlaufs abgeleitet aus einem digitalen Höhenmodell (DGM-1). Mithilfe dieser hochaufgelösten Modelle lassen sich die Position von Gewässerverlauf (rot) und Böschungsoberkante (gelb) genauer berechnen. Das JKI-SF hat im Rahmen von PAM-M entsprechende Vorarbeiten geleistet. Ein bundesweiter Datensatz steht jedoch noch nicht zur Verfügung.

Gemeinsame Erklärung der Projektpartner

Im Rahmen von PAM-M ist es gelungen den PAM-Service technisch weiterzuentwickeln, bundesweit bekannt zu machen und so optimale Bedingungen für dessen bundesweite Einführung und Anwendung zu schaffen. Ein wichtiges Projektziel – die Einführung des PAM-Service in die landwirtschaftliche Praxis – konnte jedoch noch nicht erreicht werden. Dies lag im Wesentlichen an der unerwartet schwierigen und langwierigen Kooperationsanbahnung mit den Landesbehörden (i.e. Fachbereiche Pflanzenbau und Gewässerschutz) sowie die Akquirierung der erforderlichen Geodaten (z. B. digitale Geländemodelle oder Gewässerdaten. Wir haben diese und weitere Hemmnisse umfänglich analysiert und als „Gemeinsame Erklärung“ dem Abschlussbericht beigefügt.

PAM-M Abschlußberichte der Projektpartner

PAM-M + (2023-2024)

Projekttitel: „Schaffung der Grundlagen für eine bundesweite Einführung des Produktionsmittel-Anwendungs-Managers (PAM-M+)“

Projektpartner:

- ZEPP – Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (Koordination)

- JKI – Julius Kühn Institut für Strategien und Folgeabschätzung,

- ISIP – Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion

Finanzierung: Interne Resourcen der beteiligten Partner

Projektziel:

- Identifikation von Ansprechpartner in den relevanten Behörden bzw. Fachbereichen und Aufbau dauerhafter Kommunikationsstrukturen

- Erstellung von bundeslandspezifischen Anforderungsanalysen hinsichtlich erforderlicher Daten und fachlichen Austausch

- Überführung der textbasierten Abstandsauflagen in standardisierte maschinenlesbare Formate

- Schaffung der finanziellen Vorraussetzungen für die dauerhafte Weiterentwicklung und Pflege des PAM-Service

PAM-Service (seit 2025 Dauerprojekt der ZEPP)

Um den unten beschrieben Herausforderungen effizienter begegnen zu können, wurde bei der ZEPP eine dauerhafte Stelle geschaffen, finanziert durch die Mehrzahl der Pflanzenschutzdienste der Länder (seit 01.01.2025).

Primäre Aufgabe ist zunächst der Aufbau dauerhafter Kommunikationsstrukturen mit allen relevanten Fachbereichen sowie die Akquise der erforderlichen Daten als Grundlage für die deutschlandweite Einführung des PAM-Service.

Assozierte Partner und Projekte

Aktuelle Herausforderungen bei der Einführung des PAM-Service

Der PAM-Service wurde seit 2013 in vier Verbundprojekten entwickelt. Die Förderung erfolgte durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMELH) bzw. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) sowie die Landwirtschaftliche Rentenbank . Trotz Beteiligung namenhafter Partner aus Forschung, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen konnte die Einführung des PAM-Service bisher noch nicht erreicht worden. Die Gründe dafür sind vielfältig und werden im Folgendem genauer beschrieben.

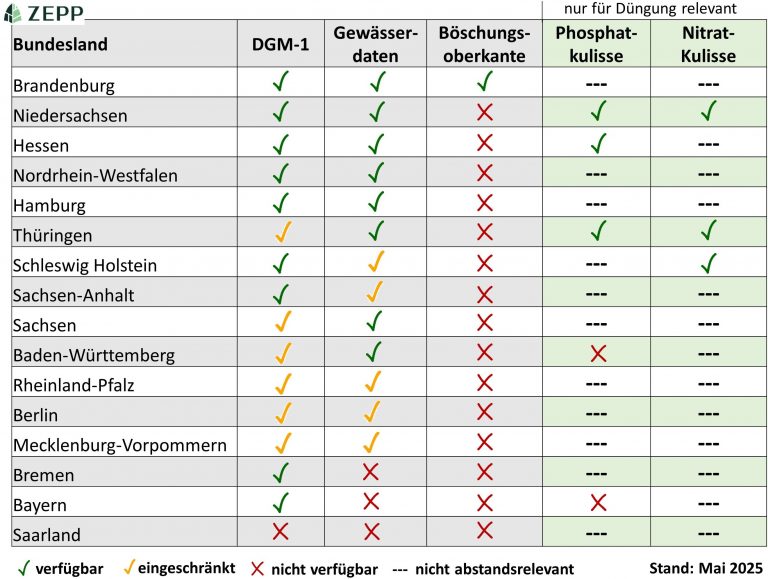

Datenverfügbarkeit

Digitale Geländemodelle (DGM-1)

Der PAM-Service berechnet die Hangneigung auf Grundlage der digitalen Geländemodelle der Bundesländer mit einer Gitterweite von 1 m (DGM-1). Theoretisch steht ein homogenisierter und bundesweiter DGM-1-Datensatz über das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) zur Verfügung. Obschon die Eingangsdaten durch die Landesvermessungseinrichtungen bereitgestellt werden, ist dieser Datensatz momentan nur für Bundesbehörden entgeltfrei.

Bis eine Ländervereinbarung zwischen Bund und Länder eine kostenlose Bereitstellung des DGM-1 regelt, ist das PAM Team auf die Bereitstellung über die Geoportale der Bundesländer angewiesen. Diese Daten sind an den Landesgrenzen jedoch nicht homogenisiert und werden auf sehr unterschiedliche Art und nicht immer barrierefrei zu Verfügung gestellt. Statt eines Massendownloads sind in vielen Fällen nur sehr zeitaufwendige kachelweise Downloads mit begrenzter Auswahl möglich. Für den operativen Betrieb des PAM -Service ist dieses Vorgehen nicht praktikabel, insbesondere dann wenn der Vorgang bei jeder Aktualisierung wiederholt werden muss.

Abstandsrelevante Gewässerdaten

Abstandsrelevante Gewässerdaten werden benötigt um für alle Gewässer Randstreifen zu berechnen für die Abstandsauflagen gelten und die Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung von der Berechnung auszuschließen. Zudem wird mithilfe der Gewässerbreite die Böschungsoberkante festgelegt.

Jedes Bundesland legt eigenständig fest, welche Gewässer auflagenrelevant sind. In vielen Bundesländern ist jedoch nicht eindeutig geklärt, welche Gewässerdaten für die Berechnung der Randstreifen zu verwenden bzw. tatsächlich abstandsrelevant sind. Zudem werden diese Daten oftmals durch die datenhaltenden Stellen (i. d. R. Umweltämter) nicht oder in einer nicht geeigneten Form bzw. Format bereitgestellt.

Böschungsoberkante (BOK)

Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Randstreifen hat der Gesetzgeber die BOK und Linie des Mittelwasserstandes bestimmt. Der PAM-Service greift auf einen JKI-BOK-Modell zurück, das auf den Breitenangaben der ATKIS-Gewässerdaten beruht. Aufgrund bekannter Ungenauigkeiten der ATKIS-Gewässerdaten haben einige Bundesländer inzwischen eigene BOK-Modelle entwickelt, die auf dem landesspezifischen Gewässernetz aufbauen und vom Ansatz des JKI abweichen. Diese landesspezifischen BOK sind zum Teil noch unvollständig und stehen in der Regel nicht frei zur Verfügung. Die Linie des Mittelwasserstandes wird im Wasserhaushaltsgesetz als Ausgangslinie für die Berechung der Randstreifen vorgegeben. Allerdings ist diese Linie nur für die Bundeswasserstraßen bekannt und kann für kleinere Gewässer nicht sinnvoll bestimmt bzw. nicht automatisch abgleitet werden.

Nitrat- und phosphatbelastete Gebiete

Nitrat- und phosphatbelastete Gebiete werden inzwischen von allen den Ländern nach einheitlichen Standards regelmäßig ausgewiesen. Hier gelten nur in wenigen Ländern Abstandsauflagen für Düngemittel. Auflagen können ebenfalls durch den PAM-Service dargestellt werden. Allerdings sind die Daten nicht in allen Bundesländern frei oder in einer maschinenlesbaren Form verfügbar. Allerdings wird seit Ende 2024 ein bundesweiter Datensatz zu Nitrat- und phosphatbelasteten Gebieten durch das Umweltbundesamt bereitgestellt.

Sonstige Daten

Die oben gennannten Daten sind für alle Bundesländer relevant und für den Betrieb des PAM-Service zwingend erforderlich. Daneben gibt es in einigen Bundesländern weitere Datensätze die zur Erfüllung der amtlichen Vorgaben notwendig sind. Hier sind beispielsweise die trockenfallenden Gewässer und die Flächen mit hoher Gewässerdichte in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu nennen. In einigen Ländern sind auch die Gewässerordnungen für die Abstandsauflagen von Bedeutung (z. B. Bayern).

Verwendung unterschiedlicher Methoden

Technische Umsetzbarkeit von Abstandsauflagen

Mangelnde Kooperationsbereitschaft

Ist der PAM-Service rechtsicher?

Ob die Anwendung des PAM-Service rechtsicher ist, kann nur durch die zuständigen Landesbehörden festgelegt werden. Durch die Verwendung amtlicher Daten und Fachinformationen unterstützt der PAM-Service jedoch die auflagenkonforme Umsetzung von Abstandsauflagen.

Die rechtssichere Ausführung einer Maßnahme kann aus folgenden Gründen nur vor Ort ermittelt werden:

- Die im Absatz „Welche Herausforderungen bestehen?“ beschriebenen Lageungenauigkeiten der verwendeten Daten (z. B. Gewässerverlauf) können z. T. große Abweichungen von den tatsächlichen Bedingungen verursachen. Es besteht daher die Möglichkeit, das der berechnete Randstreifen nicht ausreichend oder zu groß bemessen ist.

- Aufgrund der Gewässerdynamik (z. B. Uferabbrüche) kommt es zu permanenten Veränderungen der Böschungsoberkante, von der aus alle Berechnungen (Hangneigung und Randstreifen) ausgehen.

Aus den genannten Gründen können die Ergebnisse von Assistenzsystemen wie PAM immer nur Hinweise und Empfehlungen darstellen, die zwingend mit den realen Bedingungen vor Ort abgeglichen werden müssen.

Ausgewählte Zitate zu dieser Thematik:

„Grundsätzlich sind die BewirtschafterInnen eigenständig für die Bewertung der jeweiligen Hangneigungen, sowie zur Einhaltung der Gewässerabstände und den geltenden Regelungen verantwortlich […]. In Zweifelsfällen empfiehlt sich eine vermessungstechnische Prüfung.“

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2025

„Die Festlegung der Uferlinie erfolgt analog der bisherigen landwirtschaftlichen Förderpraxis eigenverantwortlich durch den Landwirt […]. Dies ist ein Vertrauensbeweis zugunsten des Landwirtes, der „sein Gewässer“ am besten kennt.“

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 2023